令和6年10月分から児童手当制度が改正されます

問い合わせ番号:16510-4706-5699

更新日:

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法等の改正に伴い、児童手当制度が一部変更となります。

改正内容については、以下のとおりです。

※ 児童手当制度改正のお知らせ(チラシ)(PDF/500KB) でもご確認いただけます。

制度改正の内容

- 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長されます

- 所得制限が撤廃され、所得に関係なく児童手当が受給できるようになります

- 第3子以降の手当月額が月3万円に増額されます

- 第3子以降加算のカウント対象が「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長されます

- 支給回数が年6回に変更されます(各前月までの2ヶ月分を偶数月に振込)

制度内容の比較

| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |

| 支給対象児童 |

中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |

高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |

| 所得制限 |

所得制限限度額未満:児童手当 |

なし |

| 手当月額 |

・3歳未満:15,000円 |

・3歳未満: 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |

| 支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月) |

|

第3子以降加算のカウント対象 |

18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |

※高校生年代:平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた児童

※大学生年代:平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子

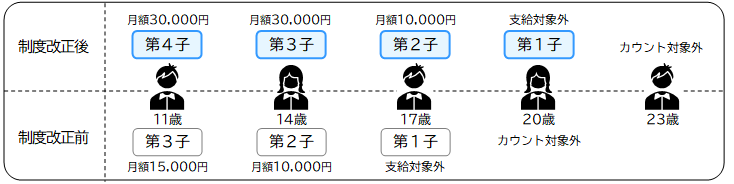

第3子以降加算のカウント対象と月額 (例)11歳、14歳、17歳、20歳、23歳の子がいる場合

※大学生年代の子は、保護者に生計費等の経済的負担がある場合のみ第3子以降加算のカウント対象に含まれます。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、生計中心者(令和6年度所得の高い方)が受給資格者となります。

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となりますので、職場へお問い合わせください。

※受給資格者が香美町外に住民登録している場合は、住民登録地へお問い合わせください。

制度改正による申請手続きが必要な方

以下に当てはまる方は、制度改正による申請手続きが必要です。

香美町に住民登録があり申請が必要と思われる方には、令和6年9月6日(金)に申請案内を発送しています。

申請が必要な方で申請案内がお手元に届いていない場合は、下記担当課へお問い合わせください。

制度改正による申請の要否については、申請要否フローチャート(PDF/300KB)もご確認ください。

新規申請(認定請求)が必要な方

・中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方

・所得が所得上限限度額を超えたため、児童手当・特例給付の支給対象外となっている方

提出書類

児童手当認定請求書(PDF/368KB) / 児童手当認定請求書(記入例)(PDF/371KB)

申請に必要なもの

・請求者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)

※金融機関名・支店名・口座番号・口座名義を確認できるものをお持ちください。公金受取口座の利用を希望する場合、通帳等は不要です。

・請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

【支給対象児童と別居している場合】

・別居監護申立書(PDF/95KB) / 別居監護申立書(記入例)(PDF/184KB)

※別居している児童の個人番号の記入が必要です。

【第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合】

・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF/191KB) / 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF/241KB)

※大学生年代の子の個人番号の記入が必要です。

【請求者が国家公務員共済(日本郵政共済含む)、地方公務員共済などに加入されている場合】

・請求者の健康保険証の写し

増額申請(額改定請求)が必要な方

・現在児童手当を受給していて、過去に香美町で児童手当を受給したことがない(第3子以降加算のカウント対象に登録されていない)高校生年代の児童を養育している方

提出書類

児童手当額改定認定請求書(PDF/287KB) / 児童手当額改定認定請求書(記入例)(PDF/298KB)

申請に必要なもの

【3歳未満の児童を養育している場合】

・受給者の健康保険証の写し

【支給対象児童と別居している場合】

・別居監護申立書(PDF/95KB) / 別居監護申立書(記入例)(PDF/184KB)

※別居している児童の個人番号の記入が必要です。

【第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合】

・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF/191KB) / 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF/241KB)

※大学生年代の子の個人番号の記入が必要です。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

・保護者に生計費等の経済的負担がある大学生年代の子がいて、高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方(経済的負担とは、学費や家賃、食費など生活費の一部を保護者が負っている状況をいい、仕送り等も含みます。)

※お子様が進学のため別居している場合や就職している場合も、保護者に経済的負担があれば対象となります。

提出書類

・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF/191KB) / 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF/241KB)

制度改正による申請手続きが不要な方

・中学生以下の児童のみを養育していて、現在児童手当または特例給付を受給している方

・過去に香美町で児童手当を受給していた高校生年代の児童を養育していて、その下に中学生以下の児童がいるため現在も児童手当または特例給付を受給している方

・現在児童手当または特例給付を受給していて大学生年代の子もいるが、高校生年代までの児童と大学生年代の子の合計人数が3人に満たない方

申請期限

令和6年10月31日(木)

期限までに申請がない場合は、令和6年12月の支給に間に合わない場合がありますのでご了承ください。

期限を過ぎても、令和7年3月31日(月)までに申請があれば、令和6年10月分に遡って支給します。

※令和7年4月以降の申請については、申請月の翌月分からの支給となり、手当を受け取れない期間が発生しますのでご注意ください。

ダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

電話番号:0796-36-1964

FAX番号:0796-36-3809