学校間スーパー連携チャレンジプラン授業の様子を紹介します(5)

問い合わせ番号:14321-7510-9330

更新日:

|

|

【射添小学校、小代小学校 1年生 図工、国語】(H27年5月) 今年度で実施3年目になる『学校間スーパー連携チャレンジプラン』 連携校で行われた授業の様子を紹介します。 |

射添小学校9人、小代小学校20人 1年生 図工、国語の授業の様子】 (H27年5月21日) |

|

|

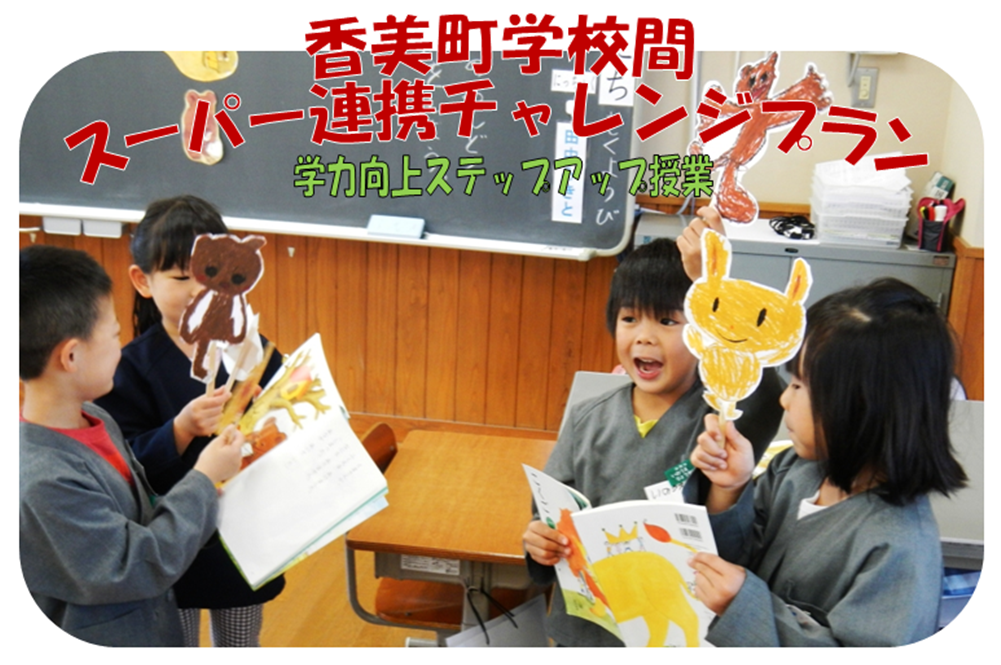

2校の1年生児童 計29人と教員4人が射添小学校に集まり、合同授業を実施しました。 この日学習するのは、国語の単元『はなのみち』です。 まずは全員で「学習のながれ」、「学習のめあて」などを確認したあと、4つのグループに分かれました。 |

|

1校時目の図工では、『はなのみち』に出てくる登場人物のペープサートを作ります。 各班で話し合い、登場人物の中で自分がどの役をしたいかを決めました。

(※ペープサートとは、厚紙に人物などの絵を描き、割り箸状の棒を貼り付け、動かして演じる紙人形劇のこと) |

|

それぞれの班にひとりずつ教員が付き、児童の指導にあたりました。 絵を描くのが苦手な児童には、教員がひとりひとりに声をかけ励ましながら学習をすすめていました。

「音読するときは、動物同士がお話しするみたいにペープサートを動かすといいですよ」

子どもたちは出来あがったペープサートを持って、自分のパートを練習しました。

|

|

各班で物語の中に登場する動物たちの気持ちを考えながら、教科書を音読しました。 子どもたちは他校の友達と一緒に学習することで、互いの良さを認め合いながら、表現力などの力を伸ばしています。 |

【柴山小学校、長井小学校、余部小学校 6年生 国語の授業の様子】 (H27年6月2日) |

|

|

柴山小5人、長井小3人、余部小2人、計10人の児童と、各校6年生の担任3人が余部小学校に集まり、学級討論会を行いました。

写真は、はじめに学習の流れを聞く児童たちの様子です。 まずは≪進行≫≪肯定≫≪否定≫≪聞く≫の4つのうち、どの役割をしたいかをグループごとに決めました。 |

|

机の配置を換えていよいよ討論会がスタート。 討論会は司会役の≪進行≫の児童によって進められ、先生たちは周りで見守ります。

ひとつめのテーマは『学校の昼食はお弁当にした方がよい』です。 最初に≪肯定≫≪否定≫のそれぞれのグループで話し合って決めた主張を発表しました。 |

|

|

相談タイムでは、3人の教員がそれぞれのグループに入りました。 「いろいろな意見が出ても、一番いいたいことだけをひとつにまとめるように」 など助言します。 児童はどうすれば説得力のある主張ができるかを考えていました。

普段とは異なる環境の中での学習は、子どもたちに大きな意欲をもたらしています。 |

|

今年で実施3年目になるスーパー連携チャレンジプラン。 子どもたちは4年生から合同授業を行っているので全員が仲良しでまるでひとつのクラスのようです。

来年度、中学校に進学したら同じ学年で机を並べて学習するメンバーです。 |

|

討論会終了後のふり返りでは、 「もっと顔を上げて堂々と発表すればよかった」 「ゆっくりと主張を発表した方が説得力がある」 「○○さんの意見が説得力があってよかった」 など、児童は積極的に手を挙げてさまざまな意見を発表していました。

ふり返りをふまえて、子どもたちは2つめのテーマに挑んでいました。 |

|

教科、単元によって学習効果の見込まれる最適な人数の授業形態を、複数の教員が協力して作り上げるより質の高い「授業づくり」を行うスーパー連携チャレンジプラン。

国語の単元『学級討論会をしよう』で、3校が一か所に集まって行った授業は、まさにチャレンジプランの威力を十分発揮したといえます。 |

|

小規模校の「よさ」を基盤とした普段の教育に、多人数授業で得られる学習効果を付加する取組を開始して、3年目を迎えた『学校間スーパー連携チャレンジプラン』。 昨年度までの取組を土台にさらによりよい「授業づくり」を目指し、連携校が一体となって取り組んでいます。 |

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

電話番号:0796-94-0101

FAX番号:0796-98-1532